D’avril 1915 à juillet 1916, les deux tiers des Arméniens vivant sur le territoire turc périrent au cours d’une extermination planifiée. Les cadres de l’Empire ottoman furent chargés de rassembler hommes, femmes et enfants. Et la plupart de ceux-ci périrent ensuite lors des « marches de la mort » dans le désert. Au terme de plusieurs semaines de souffrance, Serpouhi Hovaghian réussit, elle, à s’enfuir. Ecrivant en arménien, en grec et en français, elle a relaté au jour le jour les événements insoutenables auxquels elle a assisté avant de parvenir à s’évader. Récit.

Au milieu des vieux papiers, des photos de familles, souvenirs en noir et blanc des jours passés, il y avait un petit carnet. Anny Romand ne l’avait jamais vu. En le découvrant, ce jour de 2014, l’actrice de 68 ans a eu un coup au cœur : l’écriture fine et régulière de sa grand-mère, Serpouhi Hovaghian, décédée en août 1976, couvrait les pages jaunies par le temps. «Certains passages étaient rédigés dans une langue qui m’était inconnue, nous raconte-t-elle aujourd’hui, mais je me doutais qu’il s’agissait de l’arménien. D’autres pages étaient écrites en français et parfaitement lisibles. C’était le récit de sa fuite devant les tueurs turcs…»

Les archives administratives de l’Empire ottoman ne permettent pas d’établir avec précision le nombre d’hommes, de femmes et d’enfants qui ont été tués entre 1915 et 1916. Les sources turques avancent le chiffre de 800 000 victimes. Les Arméniens, eux, évoquent un bilan de 1 500 000 morts. On est sûr, en revanche, du déroulement des événements effroyables, grâce aux témoignages de diplomates étrangers en poste en Turquie à l’époque et aux rapports des missionnaires. Ils recoupent parfaitement les récits des survivants.

Les carnets de Serpouhi Hovaghian. – Ed Alcock/Myop.

Les carnets de Serpouhi Hovaghian. – Ed Alcock/Myop.

Serpouhi Hovaghian faisait partie de ces rares rescapés des massacres. Serpouhi est née le 22 juin 1893 à Samsun. Elle n’est pas restée longtemps dans cette ville, la plus grande des rives de la mer Noire. Son père, Agop, ingénieur à la compagnie de chemin de fer chargée de la construction de la Bagdadbahn, la ligne devant relier Berlin à Bagdad, entraîne en effet sa femme Ani et ses quatre enfants au gré de ses nombreux déplacements professionnels. Comme le reste de la fratrie, la fillette fréquente les meilleures écoles. A Nazareth, en Palestine, elle apprend ainsi le français chez les sœurs, en plus du turc et de l’arménien qu’elle parle déjà couramment. Elle a 13 ans lorsqu’un premier malheur frappe les siens : son père succombe à une péritonite. Ce décès prématuré oblige la famille Hovaghian à regagner Samsun.

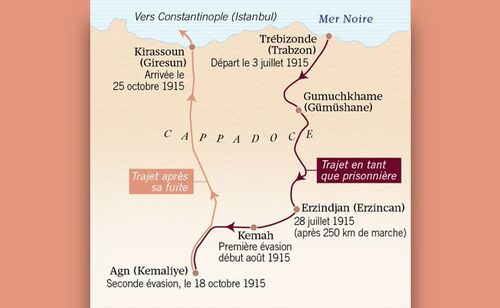

Arrêtée à Trébizonde le 3 juillet 1915, Serpouhi avait suivi les convois de la mort jusqu’à Agn (tracé rouge). Après son évasion, elle parvint à gagner Kirassou le 25 octobre, avant d’embarquer pour Constantinople (tracé marron clair). – GEOTrois ans plus tard, en 1909, sa mère la pousse à épouser Karnit Kapamadjian, un négociant de tabac, de trois ans son aîné et issu d’une famille prospère. Arrangé, ce mariage se révèle cependant heureux. Un an plus tard, le couple donne naissance à un petit garçon, Jiraïr, puis, début 1915, à une petite fille, Aïda. Karnit et Serpouhi s’installent alors à Trébizonde, (aujourd’hui Trabzon) une ville portuaire au nord de l’Anatolie, au bord de la mer Noire. Début août 1914, les premiers coups de canon de la Grande Guerre tonnent à l’ouest. Le gouvernement du Comité Union et Progrès (le parti des Jeunes-Turcs), au pouvoir depuis 1913 et qui a passé un accord secret avec l’Allemagne, décrète l’enrôlement de plusieurs dizaines de milliers d’Arméniens âgés de 20 à 40 ans dans la 3e armée. Karnik, le mari de Serpouhi, peut-être parce qu’il est soutien de famille, échappe à cette mobilisation. Quatre mois plus tard, le 3 novembre 1914, l’Empire ottoman bascule dans la guerre aux côtés de l’Allemagne et de l’Autriche-Hongrie. Voyageant pour ses affaires, Karnik Kapamadjian se tient informé de la situation internationale. Il se trouve en Roumanie quand il entend des rumeurs à propos de violences commises contre les Arméniens. Il rejoint néanmoins Serpouhi et leurs deux enfants. Autant dire qu’il se jette dans la gueule du loup. Car le processus d’extermination totale des Arméniens est déjà engagé.

Un plan d’extermination mis au point par les cadres du parti des Jeunes-Turcs

L’enquête diligentée après la guerre en Turquie pour identifier les responsables des massacres a révélé le plan d’extermination mis au point par les cadres du parti des Jeunes-Turcs. Il se décompose en quatre phases. En février 1915, le ministre de la Guerre Enver Pacha déclenche la première : sur son ordre, les militaires arméniens combattant dans les rangs turcs sont désarmés et envoyés dans des «bataillons de travail». Les conscrits arméniens de la 3e armée sont ainsi occupés à des travaux de terrassement ou de portage. Dans la plus grande discrétion, des groupes de 50 à 100 hommes sont régulièrement extraits de leur régiment pour être emmenés à l’écart et exécutés.

Deuxième étape : à la fin de l’hiver 1915, une campagne de désinformation est lancée dans la presse. Des articles, visant à préparer l’opinion publique à l’horreur qui va suivre, affirment que des Arméniens soutiennent les troupes russes dans le Caucase. Accusés d’être des traîtres à la solde de la Triple-Entente (France, Grande-Bretagne et Russie), qu’il devient nécessaire d’éradiquer, les Arméniens sont victimes de violences : leurs maisons sont saccagées, leurs boutiques pillées, des notables sont lynchés en place publique. Leur situation est d’autant plus désespérée que, contrairement aux Grecs, ils ne peuvent pas attendre le soutien d’un Etat susceptible de venir à leur rescousse. Face à cette flambée de haine, Ani, la mère de Serpouhi, ses frères et sœurs, choisissent de quitter la Turquie pour se réfugier en France.

Les militaires arméniens désarmés et progressivement liquidés, le plan d’extermination mené par les Jeunes-Turcs peut entrer dans sa troisième phase. Cette fois, les cibles sont les prêtres, les intellectuels et les responsables politiques, qui sont impitoyablement raflés et exécutés. Dans leur excellent ouvrage Comprendre le génocide des Arméniens (éd. Tallandier, 2015), les historiens Hamit Bozarslan, Vincent Duclert et Raymond Kévorkian reconstituent la chronologie de l’horreur. La décision d’anéantir les Arméniens est prise lors de plusieurs réunions d’un comité spécial formé de cadres éminents du parti des Jeunes-Turcs, entre les 22 et 25 mars 1915. Le 24 avril – cette journée a été choisie pour commémorer aujourd’hui le génocide des Arméniens –, 650 intellectuels sont interpellés à Constantinople et assassinés. Partout, dans tous les vilayets (circonscriptions) où vivent les Arméniens, les mêmes atrocités se répètent. Le 26 juin, 42 notables arméniens sont arrêtés à Trébizonde. Le lendemain, ils sont noyés au large de Platana, le port de la ville. Karnit, le mari de Serpouhi, est au nombre des victimes.

Le plan des génocidaires entre dans sa phase finale : la déportation générale

Sous prétexte de les éloigner du théâtre des opérations militaires, les populations sont sommées de partir. Dans les bourgs, les villes et les villages, des cohortes de femmes, d’enfants et de vieillards (la grande majorité des hommes ont été tués) se mettent en route, à pied, n’emportant avec eux que le strict minimum, pour une destination inconnue. Dans la nuit du 2 au 3 juillet, une semaine après le meurtre de son mari, Serpouhi, son fils Jiraïr, la mère et la grand-mère de son mari, sont réveillés et jetés hors de chez eux. Profitant du chaos qui règne dans la rue, la jeune femme, son garçon de 4 ans dans les bras, se précipite vers l’hôpital où Aïda, son bébé âgé de 6 mois, a été admise quelques jours plus tôt. Elle ne reverra jamais sa belle-famille. Et arrivée à l’hôpital, Serpouhi découvre l’indicible : Aïda est morte. Comme le sont tous les enfants arméniens qui séjournaient à l’hôpital. Serpouhi est finalement arrêtée par des soldats turcs qui l’incorporent au «troupeau» humain désemparé qui prend la direction du sud.

On leur a fait croire qu’on allait les installer dans d’autres villages, pour leur sécurité. Il n’en est évidemment rien. Et le témoignage du gouverneur Celal, surnommé parfois le «Schindler turc» en référence à l’industriel allemand qui sauva 1 200 juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, est accablant. Celal Bey, qui s’opposa au transfert des populations placées sous sa juridiction, témoigna en 1918 : «Le gouvernement, qui a ordonné le transfert des Arméniens à Deir ez-Zor [dans le désert syrien, ndlr], s’est-il demandé comment ces malheureux pourraient survivre sans habitation et nourriture, au milieu des tribus nomades arabes ? […] Il n’est point possible de nier ou de tourner autrement la question. Le but était l’extermination et ils ont été exterminés.»

Un voyage sans retour

Des longs convois se mettent en marche pour se rendre, par des chemins détournés à travers la Capaddoce, vers les déserts de Syrie ou d’Irak. Serpouhi, qui avance en tenant la main de Jiraïr, comprend-elle qu’il s’agit d’un voyage sans retour ? Dans une des premières notes de son journal, elle écrit : «Les Arméniens disparaîtront comme fumée de cigarette, seules resteront les cendres, et seule la terre viendra à notre secours.» Le périple est interminable raconte-t-elle : «Nous marchons sans but, six heures par jour, sans manger ni boire. Une route, marche et marche encore, jusqu’à ce que tu mettes fin à ta vie, une souffrance indescriptible.» La malnutrition fait tomber les prisonniers comme des mouches. D’autres sont abattus par les gardes qui les escortent. Ils font des étapes dans des contrées désertiques où ils sont parqués comme des animaux, ou dans des bourgades où ils sont soumis aux violences des villageois.

Après des jours et des jours de ce régime inhumain, Serpouhi comprend qu’elle ne pourra pas sauver Jiraïr. Elle profite d’une halte dans un hameau pour confier son petit garçon à une paysanne musulmane. Elle relate cette scène déchirante dans son carnet : «Je fermais les yeux pour ne pas voir, pour ne pas entendre ses pleurs et ses cris.» Plus loin, elle exprime son insondable détresse : «Oh ! quel désespoir immense pour arriver à l’ultime point de non-retour de la misère et de la souffrance pour confier nos enfants, et à qui ? Aux criminels sanguinaires qui ont tué vos mères, sœurs, frères et maris dans de grandes souffrances !»

Après vingt-cinq jours de marche forcée, le convoi arrive à Erzincan, sur la rive de l’Euphrate. Un soldat fait sortir Serpouhi du groupe. A-t-il jeté son dévolu sur elle ou veut-il la vendre comme esclave comme cela s’est produit pour d’autres au cours du voyage ? La jeune femme n’a aucun moyen de le savoir. «Un militaire m’a cachée dans une maison […] Un nid de typhus, trois personnes étaient atteintes, mais je n’ai pas été infectée», note-t-elle. Après être restée trois jours, allongée sur une paillasse, dans cette masure insalubre, Serpouhi est découverte par d’autres soldats pour être intégrée à un nouveau convoi, composé presque exclusivement de femmes. «Ils les avaient épousées pendant deux mois avant de les rejeter», écrit-elle. «Epousées» est évidemment un euphémisme qui dissimule une réalité plus sordide. Dans ce cortège, Serpouhi retrouve une de ses tantes par alliance. Elles sont ensemble lorsqu’elles assistent à une scène qui les marquera à jamais : «La longue rivière coulait toujours à nos côtés. Nous pensions qu’à chaque instant, ils allaient nous y jeter. Ils ont lancé deux chariots pleins de petits garçons dans la rivière. Cette scène ne sort pas de mes pensées et je pense qu’elle ne sortira jamais. Quand j’ai vu les corps de ces garçons dans l’eau, et que leurs bras, leurs jambes remuaient encore, j’ai été profondément choquée, plus encore quand j’ai vu ces monstres les regarder avec un sourire sarcastique», raconte-t-elle dans son journal.

Serpouhi et sa tante reprennent leur interminable marche, convaincues que la mort les attend à l’arrivée. Elles ne se trompent pas. Leur convoi arrive, en août 2015, en vue des sinistres gorges de Kemah, à 45 kilomètres à l’ouest d’Erzincan, sur la rive gauche de l’Euphrate. Dans Le Génocide des Arméniens(éd. Odile Jacob, 2006), l’historien français Raymond Kévorkian donne une description saisissante du site et de l’utilisation qu’en firent les tueurs turcs à l’époque : il faut quatre heures de marche pour traverser ces gorges, qui représentent un piège mortel. L’Euphrate déchaîné d’un côté et les falaises abruptes de la chaîne du mont Sébouh de l’autre rendent vain tout espoir d’évasion. Les escadrons de l’Organisation spéciale – fondée en secret en novembre 1913 pour exterminer les Arméniens, son existence n’a été dévoilée qu’en mai 1919 – y conduisent les déportés comme à l’abattoir. Selon certains rapports, jusqu’à 25 000 personnes y sont exécutées chaque jour. Des dizaines de milliers de femmes et d’enfants sont jetés du haut des gorges dans le fleuve, les tueurs descendant sur les berges pour achever les blessés que le courant n’a pas emportés. Des jeunes filles, au bord du précipice, s’agrippent à leurs bourreaux qui tentent d’abuser d’elles et les entraînent dans la mort. Serpouhi, par chance, ne connaîtra pas cette fin atroce. Lors d’une halte dans un village, juste avant d’arriver aux gorges de Kemah, elle joue son va-tout. «Au moment où le convoi était prêt à repartir, tous étant occupés à faire leurs préparatifs, j’ai pris la fuite avec ma tante», explique-t-elle dans son carnet.

Serpouhi réussit à s’évader

Les deux évadées trouvent refuge dans un village voisin et, ne sachant pas où aller, tentent de survivre en échange de travaux de couture. Un mois plus tard, elles sont chassées et retombent entre les mains de leurs bourreaux pour être acheminées dans un nouveau convoi, à Agn (actuelle Kemaliye). Là, pour une raison obscure, les gardes séparent les catholiques des orthodoxes. Profitant de la confusion, Serpouhi s’évade à nouveau, avec une autre femme. «Au matin nous avons continué notre chemin, nous sommes arrivées près d’une maison démolie. Quand j’ai vu que nous étions assez éloignées et qu’ils ne pouvaient plus nous rattraper, nous nous sommes arrêtées. J’ai décidé d’y passer la nuit parce que je n’ose plus avancer quand la nuit tombe», raconte-t-elle dans son carnet. Malgré ses craintes, elle n’est pas reprise cette fois et parvient même à regagner les rives de la mer Noire. Elle arrive à Kirassoun (actuelle Giresun) le 25 octobre 1915. Se faisant appeler Marie et se prétendant catholique, elle est hébergée chez des notables de la ville, puis, en février 1916, dans une famille grecque qui la cache au péril de sa propre sécurité.

En novembre 1916, alors que la pression des troupes russes se fait plus forte, les Grecs sont à leur tour la cible des attaques de la presse turque. Le mois suivant, les déportations commencent, avec leur litanie d’extorsions, de viols, de saccages. Cette fois, pour Serpouhi, il n’y a plus de refuge possible. En septembre 1917, misant le tout pour le tout, elle soudoie un marin turc qui accepte de la conduire clandestinement à Constantinople. Dans la capitale, la présence de diplomates et d’observateurs étrangers empêche les tueurs d’agir à leur guise. La jeune Arménienne en profite pour reprendre des forces mais reste inquiète quant à son avenir. «Voilà deux ans et leur haine contre nous n’a pas eu le moindre apaisement. Nous sommes les orphelins de ce monde, sans patrie, sans foyer. […] Ô mon Dieu, quand mettras-tu fin à tous ces supplices ?» confie-t-elle dans son carnet.

Comme tous les Arméniens qui avaient pu trouver refuge en France, Serpouhi n’avait plus de patrie. Ses papiers d’identité (ci-dessus), datant de 1958, portaient toujours la mention «apatride» et un fonctionnaire avait ajouté un «e» à son prénom. – © Collection Anny Romand

Comme tous les Arméniens qui avaient pu trouver refuge en France, Serpouhi n’avait plus de patrie. Ses papiers d’identité (ci-dessus), datant de 1958, portaient toujours la mention «apatride» et un fonctionnaire avait ajouté un «e» à son prénom. – © Collection Anny Romand

Le déroulement de la guerre qui tourne en défaveur de l’empire est pourtant porteur d’espoir. Les Anglais et les Français progressent en Palestine. Sur le front du Caucase, la Révolution russe de 1917 arrête les combats. La prise du pouvoir par Lénine et la signature de la «paix honteuse», le 3 mai 1918, provoque le retrait des troupes russes. L’Empire ottoman capitule le 30 octobre 1918, à Moudros. Serpouhi a 25 ans et pratiquement toute sa famille a été anéantie dans le projet génocidaire des Jeunes-Turcs. Elle a survécu aux marches de la mort, à la faim, aux violences, mais elle a perdu son mari, sa fille Aïda, et elle ne sait pas ce qu’est devenu le petit Jiraïr qu’elle a dû abandonner dans l’espoir de le sauver.

Le miracle a eu lieu : Serpouhi retrouve son fils, Jiraïr

Fin 1918, à Batoum, en Géorgie, un homme se présente dans un orphelinat où sont rassemblés des dizaines d’enfants grecs et arméniens. Tous leurs parents ont péri dans les massacres. Ces enfants ont suivi les troupes russes qui se repliaient vers le Caucase. L’inconnu demande qu’on lui présente les garçons dont la taille peut laisser penser qu’ils sont âgés de 8 ou 9 ans. Une fois le tri effectué, il leur présente une photographie d’un couple, en leur demandant s’ils le reconnaissent. «C’est mon père, déclare un des garçons en désignant l’homme sur le cliché. Il joue du violon. Et là, c’est ma mère, Serpouhi, qui joue du piano.» Aussi extraordinaire que cela puisse paraître, c’est bien Jiraïr qui vient d’être retrouvé. «Quand ma grand-mère a appris que des centaines d’orphelins avaient suivi les Russes lors de leur repli vers le Caucase, elle s’est prise à espérer ardemment que son fils fasse partie de ces petits rescapés, nous explique aujourd’hui Anny Romand. Elle a contacté un de ses oncles qui vivait en Russie pour lui demander de se mettre à sa recherche. Et le miracle a eu lieu…» Jiraïr retrouve sa mère à Constantinople. Et c’est avec elle qu’il embarque le 19 février 1919, sur un bateau qui les conduit d’abord au Pirée, puis à Gênes, avant de gagner Marseille.

Dans ses bagages, Serpouhi garde précieusement son petit carnet, témoignage de son épopée. Pourtant, après avoir rejoint les dizaines de milliers de réfugiés qui se sont installés à Paris, Marseille, Valence, Aix-en-Provence ou Décines-Charpieu, dans la banlieue de Lyon, elle ne l’évoquera jamais. «Ma grand-mère parlait tout le temps du génocide, poursuit Anny Romand. Quand j’étais petite fille, j’écoutais ses souvenirs comme si c’était des histoires de Barbe Bleue. Mais pour moi, ce n’était pas réel. Inexplicablement, elle n’a jamais mentionné l’existence de ce petit carnet…»

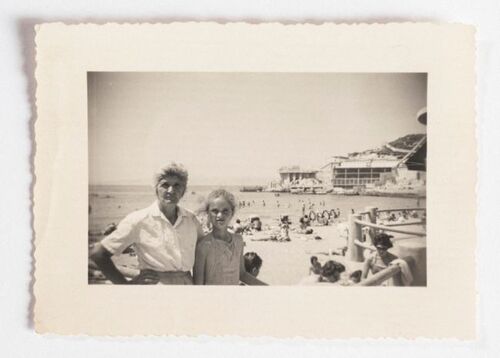

Serpouhi, avec sa petite-fille Anny, à Marseille, dans les années 1960. – © Ed Alcock/MyopLa comédienne a consacré un livre au journal de son aïeule, Ma grand-mère d’Arménie (éd. Michel de Maule, 2015). Elle a également confié le précieux document au Centre national de la mémoire arménienne, à Décines-Charpieu où vivent toujours de nombreux descendants de rescapés, facilement identifiables à la terminaison de leurs noms de famille en «ian» (qui signifie «fils de» en arménien). Une initiative qui a permis d’organiser, fin 2018, une exposition émouvante («L’Odyssée de Serpouhi Hovaghian»). Remarquable mise en perspective du parcours d’une femme qui, prise dans la tourmente de l’anéantissement planifié des Arméniens de l’Empire ottoman, a su trouver les ressources pour survivre.

Source : Cyril Guinet pour Geo.fr